[여행 리뷰] 제주, 어디까지 가봤니? 삶이 살아 꿈틀대는 곳, '포구' ① 대평포구

본문

[리뷰타임스=라라 리뷰어]

물이 한창 빠진 포구 앞, 정박된 배들 아래로 이끼 낀 바닥이 고스란히 속살을 드러냈다.

지금은 작고 아늑해 보이는 포구인 대평포구, 하지만 탐라국 시절엔 당나라와의 최고 무역항 중 하나였다고 전해진다.

탐라국과 당나라의 무역이라?

잠시 눈을 감고 시간을 되돌아가본다.

‘제주의 튼실한 말을 싣고 당나라로 떠날 배들이 포구를 메우고 있다. 근처 목장에서 출발해 수 십리 길을 걸어온 말들, 대평포구로 향하는 마지막 관문인 박수기정의 좁은 오솔길을 빠져나온다. 포구 앞은 무역상을 맞는 객주들이 우후죽순 성업 중이고, 배에 실을 말들을 기다리는 상인들이 분주히 오간다.’

다시 2025년, 대평포구는 아늑하고 고즈넉한, 그저 평화로워만 보이는 한가한 시골 마을의 정취만을 내뿜고 있다. 서남쪽 끄트머리쯤에 위치한 탓에 제주의 속살 곳곳을 보여주는 도보 여행길인 올레길이 생기기 전까지는 제주도민들조차 잘 알지 못했던 마을이다. 그런데 이 포구가 한때 당나라와 활발한 무역을 하던 항구였단다. 큰 배들이 들어올 수 있는 천혜의 조건을 갖춘 덕분이란다. 잔모래 가득한 모래톱 덕분에 태풍이 와도 모래 위에 정박한 배가 손상을 입을 일이 없고, 몇 겹의 덕(바위턱)이 있어 파도를 막아준다는 것.

탐라국 시절 당나라와 교역 활발한 무역항

‘당나라와 무역을 했던 포구’라는 의미에서 대평포구는 ‘당캐포구’라고도 불린다.

“제주에는 곳곳에 여러 포구가 많지만 큰 배가 들어올 수 있는 자연 포구는 두 곳 정도밖에 없어요. 이곳 대평포구, 그리고 성산일출봉 뒤편의 수마포 해안이죠. 성산의 수마포는 성산일출봉이, 이곳은 박수기정이 북서풍을 막아주고, 수심이 깊은 모래톱이 발달해 있어 큰 배가 들어올 수 있었죠. 더욱이 이곳 대평포구는 바람을 막아주는 바위 또는 빌레(너럭바위)가 자리하고 있고 우묵한 형상을 하고 있는데다 무엇보다 썰물에도 수심이 어느 정도 유지돼 천혜의 ‘포구’ 조건을 완벽하게 갖추고 있어요.”

대평리 전 이장 고정흥 씨의 설명이다.

어? 그런데 표선에도 당캐포구가 있었던 것 같은데?

“지금은 제주도에서 ‘당캐’란 명칭을 사용하는 곳이 이곳 대평포구와 표선 당캐포구 두 곳이에요. 그런데 표선의 당캐는 의미가 달라요. ‘당과 무역을 했던 무역항’이 아니라 ‘신당이 있는 개(표준어로는 ’포구‘)’라는 의미에요.”

대평포구에 도착해 가장 먼저 눈에 들어오는 건 웅장한 기암절벽이 일품인 박수기정이다. 병풍처럼 펼쳐진 박수기정 너머로는 산방산이 든든하게 버티고 있고, 왼편으로는 형제섬, 가파도, 마라도가 한눈에 담긴다. ‘박수기정’은 제주어라 선뜻 이해가 쉽지 않은데, ‘박수’는 ‘샘물’을, ‘기정’은 ‘절벽’을 의미한다. 즉, ‘바가지로 마실 수 있는 깨끗한 물이 샘솟는 절벽’이란 의미다. 실제로 지금도 절벽 사이에서 용천수가 끊임없이 샘솟는다.

그런데 당나라 무역항이었다는 얘기를 듣고 보니 뭔가 아이러니함이 느껴진다.

대평리 마을이 형성된 게 불과 400년 전, 조선시대인데 어떻게 당나라와 무역을 했다는 거지? 정확한 자료가 남아 있지 않아 현재로서는 고증할 방법이 없단다. 탐라국의 자료가 조선시대를 거치면서 유실된 경우가 많은데, 아마도 그때 함께 사라져버렸는지 모르겠다.

일제강점기엔 수산업 거점, 도대불 흔적도

대평포구는 탐라국뿐 아니라 일제강점기에도 중요한 무역항으로 역할했다 한다.

일제강점기엔 대평리 마을에 100여명이 넘는 일본인들이 살았다는데, 현재 인구가 약 600여명 정도라는 점에 비춰보면 상당한 비중이다.

일본인이 대평포구에 정착한 건, 효고현 출신의 나카베 이쿠지로가 시모노세키의 수산회사인 하야시가네의 수산업 가공과 수송 판매를 위해 대평리에 지점을 내면서부터라 한다. 하야시가네는 현재 일본의 수산업과 식품산업 분야의 재벌인 마루하니치로 그룹의 모체다.

“이 회사가 당시 대평포구에 지점을 내면서 대평포구의 명칭을 ‘송항’, 즉 마쓰미나토(松港)로 개명했다고 해요. ‘송항’이란 명칭에는 두 가지 설이 있는데, 하나는 ‘일제강점기 포구 근처에 큰 소나무가 있었던 데서 유래됐다는 설’, 그리고 다른 하나는 ‘마쓰(松)’라는 단어가 일본어로는 횃불(다이마츠/たいまつ 松明)‘이라는 의미도 담고 있어 ’횃불을 켜는 항구‘, 즉 ’도대불을 켤 수 있는 항구라는 데서 유래됐다는 설‘이에요. 실제로 대평포구에는 소나무가 인상적인 곳이 두 곳 있는데, 아마도 두 가지 유래 모두 일리가 있지 않을까 해요.”

고정흥 전 이장의 설명이다.

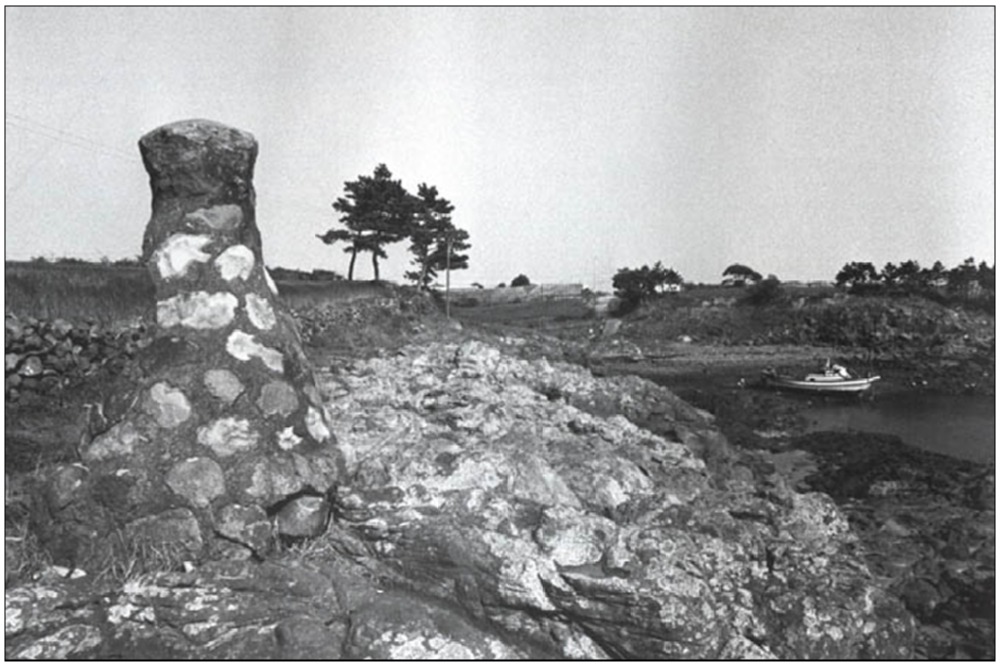

대평포구에는 1929년 포구 암반에 도댓불이 하나 세워졌는데, 1996년 멸실된 것으로 전해진다. 당시 도대불의 모습은 서재철 작가가 1972년부터 1980년까지 제주의 포구를 촬영해 사진집으로 엮은 ‘기억 속의 제주 포구’에 담겨 있다. ‘도대불’은 일제강점기부터 어민들이 생계를 위해 자발적으로 만든 민간 등대로, 제주에만 유일하게 남아 있다.

80년대엔 여름엔 따치, 겨울엔 방어 풍년으로 정치망 사업 활기!

고정흥 전 이장에 따르면, 1980년대 대평리 마을은 정치망 사업으로 활기가 넘쳤다. 정치망이 설치된 위치는 박수기정 아래, 서쪽으로 약 1km 구간으로, 여름에는 따치를, 겨울에는 방어를 주로 잡았다 한다. 당시만 해도 늘 엄청난 양의 물고기가 그물에 걸려 1년에도 몇 번씩 그물을 찢어올려야 할 정도였단다. 이렇게 잡은 물고기는 포구에 대기하던 5톤 이상의 물차들이 차례로 싣고 줄줄이 부산으로 향했다. “그때만 해도 족히 5톤은 넘는 물차들이 포구에 10대 이상씩 대기하고 있었어요. 하하.” 고정흥 전 이장이 전하는 어릴 적 얘기다.

이처럼 어장이 발달했던 것도 대평포구가 갖고 있는 천혜의 특성 덕분이다. 조류가 만나는 지점인 데다 주변으로 형제섬, 송악산, 마라도, 가파도 등 여러 섬들이 포진해 있어, 큰 물고기를 피해 작은 물고기들이 포구 쪽으로 몰려오고, 뒤따라 큰 물고기들이 들어올 수 있는 구조이기 때문이란 것.

지금은 해녀들의 물질 수확도 전과는 확연히 다를 정도로 물고기도, 해산물도 많이 줄었지만, 간혹 멜(멸치)떼가 한꺼번에 현무암 바위 위로 올라오는 진귀한 경험을 할 때도 있다 한다.

1960년대 도로 건설 전까지는 '몰질'이 외부와의 유일한 통로

대평포구 앞은 제주올레 9코스의 시작 지점이다. 출발하자마자 ‘말이 다니던 길’인 옛 ‘몰질’을 따라 박수기정 위로 오른다.

지금은 대평리 마을 바로 앞에 다른 지역으로 이동할 수 있는 도로가 나 있지만 1960년대 이전까지는 사람이든, 말이든, 어딘가로 가려면 모두 이 좁은 길을 이용해야 했다고 한다.

“대평리는 일주도로에서 가장 먼 해안마을인데다 군산과 월라봉이 버티고 있어서 완전히 고립된 마을이었어요. 마을 앞길의 도로는 1960년대에 일본으로 건너가 자수성가한 교포들이 돈을 모아 보내줘서 만든 거예요. 전기도, 전화도 모두 그때 들어왔는데, 덕분에 일주도로에서 살짝 비켜나 있는 마을들 중에서는 가장 먼저 문명의 혜택(?)을 본 마을이 됐죠. 철저히 고립된 마을이라서 오히려 제주 현대사의 가장 큰 비극인 4·3의 비해는 거의 없었어요. 피해자가 딱 한 분밖에 없죠. 4·3 당시에는 대평리가 중문면에 속해 있었는데, 어느 날 중문에 구장회의를 갔다가 **일, **시에 연행하겠다고 하는 바람에 마을로 돌아와 대책회의를 한 끝에 젊은 사람들을 모두 일본으로 보냈다고 해요. 대평리에 교포들이 많은 이유죠.”

80여만년 전의 화산활동, 신이 빚은 자연박물관

박수기정은 조금 거기를 두고 볼 때 가장 빛을 발하지만 가까이 다가가면 생각지 못한 놀라운 풍광을 마주할 수 있다.

구멍 숭숭 뚫린 해안가의 현무암 돌길을 지나 박수기정 바로 아래까지 조금만 더 걸어가 보라. 화산활동이 진행될 때 용암이 흘러내리면서 그대로 굳은 온갖 특이한 형상의 바위들이 곳곳을 메우고 있다. 마을 사람들은 이들 바위에 두꺼비 바위, 거북 바위, 사자 바위 등등의 이름을 붙였다.

바위도 바위지만 정확한 지질적 특성까지는 몰라도 주변과 확연히 다른 붉은 색의 바닥이 시선을 확 잡아끈다. 이런 형상은 용암류의 열에 의해 발생하는 것으로, 용암류와의 접촉면에 발달된 약 1~2m 두께의 적색 산화대라고 한다.

몇 년 전, 박수기정 뒤편에 자리한 두 오름인 월라봉과 군산오름이 83만~92만년 전 동시에 생성된 쌍둥이 화산체이고, 박수기정에 제주도의 육상에서 확인할 수 있는 가장 오래된 현무암질 용암이 존재한다는 사실이 지질 연구를 통해 확인되었다. 그동안 제주도의 가장 오래된 화산체로 알려졌던 조면암 용암돔인 산방산의 생성 연대(74만~87만년 전)보다 약 6만년 가량이나 앞선 것이다.

자연박물관 같은 기기묘묘한 바위들을 마주하며, 이제 또다시 시간을 돌려 탐라국 시절을 넘어 80여만 년 전쯤으로 되돌아가 본다.

<대평포구>

- 위치 : 제주 서귀포시 안덕면 창천리 914-5

<lala_dimanch@hanmail.net>

<저작권자 ⓒ리뷰타임스, 무단전재 및 재배포 금지〉라라I리뷰어의 최신 기사

-

[문화&이벤트 리뷰] [여행 리뷰] 제주, 어디까지 가봤니? 삶이 살아 꿈틀대는 곳, '포구' ① 대평포구2025-02-21

-

[문화&이벤트 리뷰] [여행 리뷰] 서귀포 건축투어_③ 제주의 대표적인 근대 건축가들, 그리고...2025-02-06

-

[문화&이벤트 리뷰] [여행 리뷰] 서귀포 건축투어_② 안도 타다오, 미니멀리즘·자연과의 조화2025-01-26

-

[문화&이벤트 리뷰] [여행 리뷰] 서귀포 건축투어_① 제주의 자연을 사랑한 유동룡(이타미준)2025-01-22

-

[문화&이벤트 리뷰] [산행 리뷰] [한라산 눈꽃산행] 제주 겨울여행은 단연 '한라산'이지! 초보자도 3시간이면 정상에~~ [영실-어리목 코스]2024-12-22

-

[서비스리뷰] [식당 리뷰] 제주도 집밥이 궁금하다면? 토평 ‘뒷빌레’ 식당2024-12-12

-

[한줄리뷰] 김치찌개 6000원? 가성비 짱! 서귀포 '대광장식당'2024-11-15

-

[문화&이벤트 리뷰] [트레킹 리뷰] 한라산둘레길③ 가족끼리, 연인끼리 가볍게 걷기 좋은 9구간 숫모르편백숲길2024-11-11

댓글목록0